Intermodulazione passiva (PIM)

- Dettagli

- Scritto da Stefano Cazzani

- Categoria: Wireless

Indice articoli

Il fenomeno dell’intermodulazione passiva, o PIM (Passive InterModulation), è un problema ben noto che affligge gli impianti di trasmissione a radiofrequenza, ma che sta tornando prepotentemente alla ribalta perché minaccia di rendere tremendamente difficile la convivenza tra le reti mobili LTE di nuova generazione con gli altri servizi di comunicazione esistenti.

Il fenomeno dell’intermodulazione passiva, o PIM (Passive InterModulation), è un problema ben noto che affligge gli impianti di trasmissione a radiofrequenza, ma che sta tornando prepotentemente alla ribalta perché minaccia di rendere tremendamente difficile la convivenza tra le reti mobili LTE di nuova generazione con gli altri servizi di comunicazione esistenti.

L’intermodulazione passiva, in sé un fenomeno semplice, è pero difficile da identificare e misurare. Vediamo come si può fare.

Un po’ di ripasso sui concetti di base e la terminologia dell'intermodulazione.

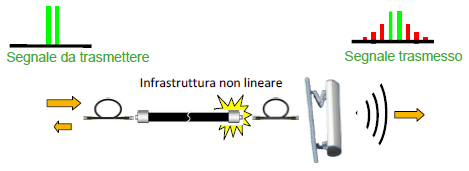

L’intermodulazione è un fenomeno causato dalla non perfetta linearità dei circuiti.

Ricordiamo che se un circuito fosse perfettamente lineare, non distorcerebbe mai lo spettro di frequenze del segnale che lo attraversa.

In un circuito perfettamentelineare, una componente di frequenza in ingresso verrebbe ritrovata, magari attenuata o amplificata, anche in uscita. Inoltre, se un segnale attraversasse un circuito perfettamente lineare, in uscita non potrebbe mai accadere che vi siano componenti in frequenza che non sono presenti all’ingresso.

Sintetizzando: attraversando i circuiti lineari le ‘frequenze non nascono’, al massimo ‘muoiono’ perché vengono fortemente attenuate.

Quando invece un segnale attraversa un circuito non lineare, anche la più pura delle sinusoidi al suo ingresso si trasforma in uscita in un segnale diverso con componenti di frequenza ‘nate all’interno del circuito non lineare’.

I fenomeni non lineari non sono necessariamente tutti dannosi, anzi, talvolta sono proprio alla base del funzionamento di molti circuiti elettronici; un esempio per tutti è il mixer, che serve proprio a traslare lo spettro di frequenze, in modo controllato.

I fenomeni non lineari non previsti o non controllati sono invece certamente dannosi, perché possono ‘inquinare’ il segnale facendo comparire segnali su frequenze inaspettate, che potenzialmente possono interferire con il segnale utile del sistema o di sistemi funzionanti nelle vicinanze.

Il fenomeno dell’intermodulazione è tipicamente associato ai circuiti attivi, come amplificatori, mixer e così via, proprio perché sono ricchi di componenti non lineari (come diodi e transistor) e perché sono stati progettati per sfruttare in modo controllato il fenomeno della non linearità.

Invece, l’intermodulazione è un fenomeno ben più generale, che può riscontrarsi anche nei componenti passivi più semplici, come ad esempio un cavo di trasmissione o un connettore.

Ed è proprio nei sistemi di trasmissione dove si utilizzano cavi e connettori per collegare l’uscita di un amplificatori di potenza al sistema radiante composto da uno o più antenne che il fenomeno dell’intermodulazione passiva rischia di fare danni.

Ad esempio, nel caso di una stazione radio base perfettamente funzionante, dall’uscita dell’amplificatore di potenza parte un cavo coassiale che sale fino alle antenne. Solitamente il cavo è anche scomposto in più sezioni collegate tra loro da connettori, per facilitare installazione e manutenzione. A causa di qualche imperfezione nei materiali, di un assemblaggio non perfetto, o semplicemente a causa di vibrazioni, corrosione o invecchiamento, l’insieme composto da cavi e connettori ed eventuali filtri può cominciare ad esibire un comportamento non più perfettamente lineare.

Vediamo cosa può accadere in un sistema radiomobile trasmesso su una torre affetta da intermodulazione passiva. Il segnale di un canale genera inconsapevolmente una sua copia distorta e traslata in frequenza al di fuori della sua banda di funzionamento. Pertanto, si genera un segnale interferente che va a disturbare il funzionamento di un altro canale dello stesso sistema o addirittura di un altro sistema di comunicazione.

Quindi, pur in presenza di apparati attivi perfettamente funzionanti secondo le specifiche progettuali, può accadere che l’intera cella di un sistema radiomobile smetta addirittura di funzionare, in quanto l’intermodulazione passiva rende ’sordi’ i canali che si disturbano l’un l’altro.

Il fenomeno è noto da tempo, ma i rischi ora stanno notevolmente aumentando a causa dell’imminente avvio delle reti di nuova generazione radio come LTE che molto spesso, per ridurre l’impatto economico ed ambientale delle installazioni delle nuove stazioni base, riutilizzeranno i siti e le infrastrutture degli impianti esistenti.

Può quindi accadere che instradando il segnale di potenza LTE sullo stesso cavo che già trasporta dall’amplificatore alle antenne i segnali delle reti radiomobili esistenti, i fenomeni di intermodulazione causati dai componenti passivi facciano nascere nuove frequenze che vadano a ricadere nella banda di funzionamento dei sistemi esistenti e viceversa.

Purtroppo, essendo l’intermodulazione passiva causata dall’ultimo anello nella catena del segnale, non può essere filtrata a monte, pertanto l’unica soluzione applicabile è quella di identificare il fenomeno e di eliminarlo agendo sulla causa originaria, il più delle volte semplicemente un connettore o un cavo non perfettamente installato oppure degradato dall’usura del tempo.

Definizione e ordine di intermodulazione

Per studiare e modellare l’intermodulazione si fa riferimento al caso più semplice osservando cosa succede quando due segnali sinusoidali considerati ideali interagiscono tra loro in sistemi non lineari.

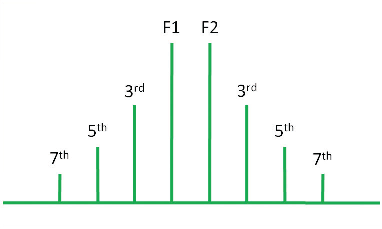

E’ facilmente dimostrabile matematicamente come l’interazione di due sinusoidi a frequenza f1 e f2 dia luogo un segnale in uscita nel quale, oltre a due sinusoidi a frequenza f1 e f2, vi siano anche componenti a frequenza pari a Nf1 – Mf2 e Nf2-Mf1, dove N e M sono due numeri interi positivi.

La somma di N+M viene detta ordine di intermodulazione.

Ad esempio, se N=1 e M=2, le componenti di frequenze f1+2f2 e 2f2-f1 vengono detti i prodotti di intermodulazione del terz’ordine, che tipicamente sono quelli più interessanti in quanto sono generalmente quelli a potenza maggiore.

Nella maggior parte dei sistemi pratici, la potenza del segnale decresce rapidamente all’aumentare dell’ordine di intermodulazione, per cui ci si limita a studiare gli effetti causati dai prodotti di intermodulazione di ordine 3, 5 e talvolta 7.

Misura dell’intermodulazione passiva

L’idea di base per misurare l’intermodulazione passiva è molto semplice e deriva dalla sua stessa definizione vista prima.

Si iniettano due sinusoidi nel dispositivo o cavo da verificare e dall’altro capo con un misuratore di potenza e/o analizzatore di spettro si verifica la potenza delle varie componenti di frequenza trovate. Si tratta di un metodo che va benissimo in laboratorio e che viene comunemente usato per le prove di qualificazione dei materiali.

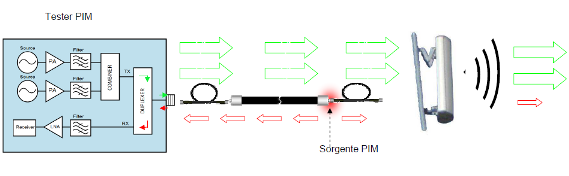

Nelle installazioni sul campo il problema è però ben diverso, in quanto non è certo possibile accedere comodamente ai due estremi del cavo di collaudare. Tipicamente il problema dell’intermodulazione passiva insorge nella tratta che collega l’uscita dell’amplificatore con l’antenna, per cui è molto più comodo utilizzare un sistema di misura capace di funzionare accedendo da un solo lato del cavo.

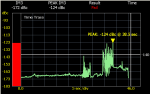

I sistemi pensati per l’utilizzo sul campo funzionano pertanto secondo un principio leggermente diverso: iniettano sempre un segnale composto da due sinusoidi di prova, ma anziché misurare il segnale uscente dall’estremo opposto, analizzano il segnale che per riflessione ritorna al punto di partenza.

Nei casi pratici esiste un altro problema: il fenomeno dell’intermodulazione passiva spesso insorge solamente in caso di presenza di segnali di potenza piuttosto elevata, per cui affinché le verifiche e le misure siano realistiche, anche i segnali di stimolo è bene che siano di potenza elevata, il che ovviamente rende più difficoltoso realizzare sistemi di misura facilmente trasportabili.

Per esempio, lo standard IEC 62037 dedicato alla misure dell’intermodulazione passiva prevede l’utilizzo di due portanti sinusoidali da 20 W (43 dBm) ciascuna, ma per avere risultati più realistici sarebbe utile disporre anche di sorgenti di segnale di maggior potenza.

Durante l’esecuzione delle prove è poi fondamentale ‘picchiettare’ i punti di discontinuità dei cavi per vedere se e dove la stimolazione meccanica crea fenomeni di intermodulazione che superano i limiti. Gli strumenti di misura dedicati all'intermodulazione passiva sono pensati anche per regitstrare le misure anche durante il 'tapping' meccanico realizzato scuotendo i cavi e picchiettando la struttura e i suoi connettori.

Gli strumenti specializzati per effettuare misure di intermodulazione passiva sul campo sono di solito in grado di variare non solo la potenza del segnale di stimolo secondo necessità, ma anche di scomporre il segnale riflesso nelle sue componenti di vario ordine, anche se solitamente ci si concentra sulla potenza dell’intermodulazione del terz’ordine, che rappresenta l’indicatore più affidabile per individuare l’insorgenza del fenomeno.

Identificazione della distanza dal guasto

Alcuni degli strumenti dedicati alla misura dell’intermodulazione passiva riescono anche a dare un’indicazione delle distanza dal punto che si presume causi l’insorgenza del fenomeno.

Poiché solitamente se si identifica la causa che provoca l’intermodulazione passiva di ordine 3 e la si elimina, d’incanto scompaiono o si attenuano notevolmente anche le altre, le misure di distanza dal guasto si concentrano sull’intermodulazione del terzo ordine.

Le tecniche di identificazione delle distanza dal guasto sono basate sul principio della riflettometria, ma richiedono l’utilizzo di algoritmi particolari integrati negli strumenti di misura progettati per questo scopo proprio per l’esistenza dei fenomeni non lineari, che complicano notevolmento le scenario di misura.

Le tecniche di identificazione delle distanza dal guasto sono basate sul principio della riflettometria, ma richiedono l’utilizzo di algoritmi particolari integrati negli strumenti di misura progettati per questo scopo proprio per l’esistenza dei fenomeni non lineari, che complicano notevolmento le scenario di misura.

Tra i più recenti strumenti di misura specifici dedicati alla misura dell’intermodulazione passiva sul campo e in particolare per le applicazioni nel settore radiomobile, vi sono quelli della serie iQA di Kaelus PIM 31 di Boonton, il sistema PIM Master di Anritsu e diversi modelli di analizzatori di Rosenberger.

Commenti

RSS feed dei commenti di questo post.